Le Foyer (1908), sur la tartufferie des organisations de charité

Avec sa troisième grande pièce, Le Foyer, Octave Mirbeau a dû mener une bataille épique pour la faire accepter par la Maison de Molière : elle a tenu en haleine l’opinion publique, ameuté la presse, suscité des interpellations à la chambre, divisé le gouvernement Clemenceau, et entretenu pendant des mois un climat d’émeute dans toutes les villes où la pièce était représentée. Pourquoi un tel climat de scandale ?

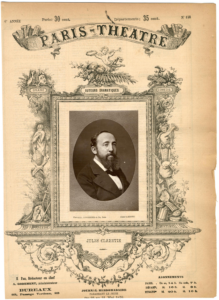

Après le triomphe mondial des Affaires, Mirbeau compte bien transformer l’essai et investir derechef cette Bastille de la tradition qu’est devenue la Comédie-Française. Avant même d’en avoir écrit une ligne, il propose à Jules Claretie, seul maître à bord désormais, une nouvelle pièce à succès, où il entend régler son compte à la « charité » catholique, derrière laquelle se profile une inquiétante régression intellectuelle et sociale. Rassuré par l’ ébouriffant succès des Affaires, considéré déjà comme une oeuvre classique, l’administrateur donne son accord de principe, et annonce à la presse, dès le 6 octobre 1903 !, qu’il accueillera la nouvelle pièce de Mirbeau, sans se douter du brûlot qu’il va ainsi faire entrer dans la Maison.

C’est que notre pamphlétaire n’y va pas de main morte. Pour donner plus de « surface sociale » à son personnage central, le baron Courtin, qui dirige un foyer « charitable » pour adolescentes, il fait de lui un sénateur bonapartiste, leader de l’opposition catholique, et un académicien influent, rapporteur des prix de vertu, et auteur d’une kyrielle d’ouvrages sur la charité, dont les titres ne manquent pas d’évoquer ceux d’Albert de Mun et d’Othenin d’Haussonville. Il se sert également de faits divers qui ont fait couler beaucoup d’encre : l’histoire du Bon Pasteur de Nancy, véritable bagne pour enfants dénoncé par l’évêque en personne, et la mort d’une fillette, « oubliée » dans un placard chez le célèbre couturier Jacques Doucet. Pour parachever le débarbouillage du triste sire, au demeurant puissant et respecté, il l’imagine aux abois pour détournement de biens sociaux, et obligeant sa femme à solliciter un secours auprès d’un ancien amant qu’elle a mis au rancart, le financier Biron, avant qu’au dénouement tout ce beau monde ne s’embarque impunément, une fois le scandale étouffé, à bord du yacht du millionnaire, en emmenant le nouveau galant de la dame ?… La comédie est plus que rosse : elle est carrément subversive.

Aussi bien, quand Mirbeau, accompagné du fidèle et ruiné Thadée Natanson – à qui, pour lui venir généreusement en aide, il a proposé de co-signer son œuvre afin d’être en droit de partager les droits d’auteur – vient lire à Claretie la première version de sa pièce, en quatre actes, le 17 juillet 1906, le timoré « Guimauve le conquérant », comme on l’a surnommé, est épouvanté.

Il a d’autant plus sujet d’être gêné qu’il est académicien lui-même et qu’il lorgne le secrétariat perpétuel, dont le détenteur, Gaston Boissier, est bien malade et pourrait bien passer prochainement l’arme à gauche… Ce n’est vraiment pas le moment d’aller se mettre à dos les futurs électeurs ! De surcroît, l’acte II bafoue toutes les sacro-saintes bienséances : on y évoque les récompenses très spéciales que la sadique directrice accorde parfois aux pensionnaires zélées, et les séances de flagellation offertes, moyennant « phynances », au voyeurisme de vieux messieurs si respectables… Sans parler d’une altesse espagnole chargée d’un amant ancien garçon de bains, fort pingre au demeurant, et qui, par dessus le marché, ne se lave pas souvent… « Impossible à la Comédie », clame Claretie, fort de son bon droit.

Après avoir en vain fait intervenir ses amis Aristide Briand et Georges Clemenceau – respectivement ministres de l’Instruction publique et de l’Intérieur dans le cabinet Sarrien — Mirbeau se résigne à donner sa comédie à Lucien Guitry, pour le théâtre de la Renaissance. Mais celui-ci renvoie la représentation aux calendes grecques pour satisfaire aux exigences prioritaires d’un jeune requin des planches, Henry Bernstein, et aux caprices de sa prima donna, Simone Le Bargy… Écoeuré, Mirbeau reprend son manuscrit, le retravaille pour tenir compte des remarques dramaturgiques de Claretie, chamboule le dernier acte, et surtout supprime le deuxième acte, beaucoup trop long, inutile du point de vue dramatique, et, il faut le dire, d’un intérêt bien moindre. Au mois de décembre 1906, à la suite d’une intervention d’Alice Mirbeau en cachette de son mari, Claretie consent à entendre la lecture de l’oeuvre remaniée, et l’accepte officiellement, grave imprudence, en escomptant obtenir de l’auteur de nouvelles coupures et des adoucissements d’ici les répétitions, comme il le lui écrit quelques jours plus tard.

S’agit-il là de conditions sine qua non de la réception, comme le prétendra Claretie par la suite ? Ou bien de simples conseils donnés par un administrateur soucieux d’éviter un scandale préjudiciable au renom et aux recettes de sa Maison, comme le soutiendront Mirbeau et Natanson ? Il y a là une ambiguïté lourde de conséquences, et matière à plaidoiries pour les avocats. Quoi qu’il en soit, Claretie sent bien qu’il a commis une erreur, et il s’emploie à retarder le plus possible l’heure de vérité, c’est-à-dire la lecture aux comédiens, en donnant un tour de faveur à quelques oeuvres anodines reçues pourtant après Le Foyer, pour la plus grande fureur de notre impatient auteur, de plus en plus dégoûté par les moeurs théâtrales en usage.

Le 5 février 1908, lors de la lecture, Claretie découvre avec horreur l’étendue de sa bévue. Car Mirbeau n’a en rien atténué la portée subversive de sa comédie au vitriol. Pour bien manifester sa désapprobation, l’administrateur décide alors de n’assister à aucune des répétitions, et mène dans les coulisses « une guerre de trappeur », pour essayer de mettre les comédiens dans sa poche, et contraindre l’auteur à modifier son oeuvre de fond en comble. Sans succès… Alors, n’ayant pas la moindre envie de donner sa démission, comme il en a souventes fois jeté la menace, il suspend les répétitions sine die, et, dans une longue lettre, le 5 mars, il exige, avant toute reprise, un chambardement complet, auquel Mirbeau, bien évidemment, se refuse. Il demande, en vrac, la suppression de toutes les « allusions personnelles », de la flagellation, des « récompenses » spéciales de la Rambert, des malversations des fournisseurs aux armées, des négociations « louches » menées par Arnaud Tripier au nom du gouvernement, et du scandaleux dénouement. Il exige aussi que Courtin ne soit ni académicien, ni sénateur, et que le titre de la pièce soit modifié, sous prétexte que « des œuvres de charité existantes » s’appellent effectivement « le Foyer »…

Bref, si on écoutait Claretie, cette pièce sans titre devrait présenter une entreprise charitable modèle où il ne se passerait rien de répréhensible, dont l’administrateur n’aurait aucune « surface sociale » et mondaine, et vivrait avec sa fidèle épouse en honnête père de famille, sans que le gouvernement puisse avoir l’idée de venir lui chercher des poux dans la tête… Il est sûr que de la sorte il n’y aurait plus matière à scandale. Mais il n’y aurait plus de pièce non plus…

Inscrivez-vous à notre de lettre d’information

Que vous soyez Adhérent ou pas, vous souhaitez être informé des activités de la S.O.M. (conférences, publications, etc.), inscrivez vous ici

Merci, vous devrez toutefois activer votre abonnement en cliquant sur le lien du courriel de confirmation que vous avez reçu !

Mirbeau refuse naturellement d’obtempérer à ces oukazes absurdes, et décide de porter l’affaire devant l’opinion, qui se divise en deux camps, celui des libertés et celui de l’Ordre Moral ; devant le gouvernement Clemenceau, qui, divisé lui aussi, à cause de la mollesse de Doumergue, nouveau ministre de l’Instruction publique, refuse d’intervenir officiellement, tout en soutenant discrètement Mirbeau ; et devant la justice qui, deux mois après avoir été saisie, donne raison aux auteurs, le 20 mai 1908. La première chambre civile de Paris reconnaît en effet que Claretie a bel et bien reçu la pièce sans conditions, comme le prouvent les dix-sept répétitions, et le condamne à les reprendre dans la quinzaine suivante, « sous une astreinte de cent francs par chaque jour de retard pendant un mois passé ». Vainqueur, Mirbeau se comporte en grand seigneur : il renonce à exiger l’astreinte, comme il a naguère renoncé à exiger de Guitry le versement du dédit auquel il avait droit, et il consent à reporter les répétitions au 15 octobre, quand Maurice de Féraudy, chargé de la mise en scène et du rôle de Biron, sera revenu d’une tournée en Amérique du sud.

Or Claretie n’a pas démissionné, en dépit des pressions de tous bords pour l’y contraindre. Ce qui entraîne une situation cocasse et inédite : le voilà obligé de monter une pièce qu’il abomine et de lui assurer du succès, pour renflouer les caisses de la Comédie qu’il a mises à mal par son obstination, lors même qu’in petto il lui souhaite un cuisant échec, qui serait sa meilleure justification… Finalement, après quelques ultimes répétitions qui se déroulent devant des centaines de spectateurs attirés par l’odeur de scandale, la première a lieu le 8 décembre 1908, avec, dans le rôle de Courtin, un acteur engagé spécialement pour cette occasion, Félix Huguenet, les deux premiers Courtin s’étant désistés : situation également inédite.

Le succès n’est pas à la hauteur des espérances. La longue attente, le tapage fait dans la presse, les trop grands espoirs de la gauche dans la portée subversive de l’oeuvre, l’épouvante de la droite devant cet étalage sacrilège d’abominations, et toutes les considérations extra-théâtrales qui se sont développées pendant des mois, tout cela prédisposait mal le public et la critique à juger sereinement de ce qui n’est, après tout, qu’une oeuvre littéraire. Bref, la déception est assez générale, et, en dépit d’un très pénétrant et élogieux article de Léon Blum dans Comædia, on s’accorde à juger Le Foyer inférieur aux Affaires. Pour comble de malheur, nombre de représentations, à Paris, puis en province, lors des tournées Baret pendant l’hiver 1909 – notamment à Angers – sont perturbées par des manifestations intempestives d’énergumènes de l’extrême droite nationaliste et cléricale.

Pourtant la pièce connaîtra un honnête succès : 43 représentations à la Comédie-Française – dont l’une bat le record des recettes — et ce, en dépit d’une pause d’un mois pour permettre à Huguenet de répondre à un engagement antérieur. En province, 103 représentations sont données en 1909. Au total, quelque 34 000 francs de droits d’auteur, que Mirbeau partage avec Thadée Natanson, bien que celui-ci n’ait visiblement pas écrit une ligne de la pièce… A quoi il convient d’ajouter des droits sur le texte imprimé — dans L’Illustrations et chez Fasquelle -, sur les traductions, et sur les représentations à l’étranger (notamment à Rome, où la pièce connaît un demi-échec, et à Berlin, où elle rencontre au contraire un triomphe dans une mise en scène de Rolf Reinhardt ?). Par la suite, Le Foyer sera repris en 1938 au Théâtre du Peuple, avec un vif succès, puis en 1989 au Théâtre des Bouffes Parisiens, où il connaîtra un triomphe, chacun s’accordant à reconnaître son époustouflante modernité.

Le Foyer est une dénonciation de cette mystification éhontée que constitue la prétendue « charité », à laquelle Mirbeau a déjà consacré une bonne vingtaine d’articles. Non seulement elle n’est le plus souvent qu’un battage publicitaire ou qu’un prétexte à fêtes dispendieuses pour mondaines blasées ; non seulement elle perpétue la misère au lieu d’y remédier, et entretient la passivité et la soumission des assistés, anesthésiés et émasculés ; mais elle se fait aussi bien souvent à son tour « l’exploiteuse des misères humaines ». Une oeuvre « charitable » telle que « le Foyer » n’est jamais qu’une entreprise comme une autre, où les investisseurs entendent bien réaliser de juteux profits. Soit en détournant l’argent collecté auprès des particuliers ou des institutions officielles, comme le fait Courtin. Soit, comme va le faire l’horrible Lerible, avec la bénédiction de Biron, en surexploitant sans scrupules une main d’œuvre gratuite et corvéable à merci, que la misère et la délinquance livrent sur le marché de la « philanthropie ».

Les orphelins, les enfants abandonnés, les adolescents jetés sans ressources sur le pavé parisien sont des proies toutes trouvées pour les Tartuffes de ce fructueux business. Sous prétexte de leur offrir un « foyer », on les emprisonne dans un véritable bagne. Les conditions matérielles y sont épouvantables (même le baron Courtin, le bon apôtre, est sincèrement indigné quand il découvre une réalité quotidienne qu’il ne voulait surtout pas voir). Sous prétexte de formation professionnelle, on condamne les adolescentes, à raison de douze heures par jour, à un travail déqualifié et sans avenir, exposé à tous les caprices de la mode. Et les fillettes sont soumises à une surveillance de tous les instants, à des humiliations permanentes, à des brimades inhumaines, et à l’arbitraire de kapos enjuponnés qui leur infligent toutes sortes de violences morales, physiques et sexuelles. ! . Comme les collèges des jésuites — tel celui de Vannes, où Mirbeau a passé quatre années d’« enfer 4 » — ces « foyers » sont des micro-sociétés totalitaires, où les droits des enfants sont allègrement bafoués, avec la bénédiction de l’Église (l’abbé Laroze), l’approbation du Capital (Armand Biron), et la complicité du Pouvoir politique (dont Arnaud Tripier est l’émissaire). Alors que tant d’autres préfèrent s’aveugler, ou prêchent la résignation sous prétexte qu’on ne peut rien faire, Mirbeau, « l’imprécateur au coeur fidèle », se scandalise de cette « normalité » monstrueuse et criminelle, et, au risque de devenir lui-même scandaleux, ose le crier publiquement sur la première scène de France.

Naturellement, les bonne âmes n’ont pas manqué de l’accuser d’exagération et de sacrilège. Or, au lendemain de la représentation mouvementée d’Angers, le scandale de la « maison maternelle » de Mettray, en février 1909, apporte une confirmation éclatante des accusations : à la suite du suicide d’un jeune pensionnaire, des poursuites sont engagées contre le directeur, mais sont abandonnées sur intervention de deux membres de l’Institut et d’un sénateur, tous administrateurs de ce bagne pour adolescents immortalisé par Jean Genet. Un quart de siècle plus tard, l’enquête d’Alexis Danan sur les ouvroirs « charitables » confirmera que rien, ou presque, n’a changés. Et encore aujourd’hui de multiples faits divers nous rappellent presque quotidiennement que les enfants et adolescents des deux sexes continuent d’être des proies rêvées pour quantité d’adultes de tout poil, y compris en France… Le message de Mirbeau n’a, hélas ! rien perdu de son actualité.

On aurait tort pourtant de ne voir dans Le Foyer qu’une bonne action de salubrité sociale. C’est aussi, et avant tout, une admirable comédie de moeurs et de caractères, par certains aspects supérieure même à Les Affaires sont les affaires, que d’aucuns pensaient insurpassable. La pièce, après remaniements, apparaît fortement construite, et, une fois les données du problème dûment présentées et analysées, le dénouement, si immoral et choquant qu’il paraisse aux « bien pensants », en est l’aboutissement inéluctable. Le dialogue est admirable de naturel et de simplicité, et fourmille, non pas de mots d’auteur plaqués et artificiels, mais de formules en situation, qui révèlent la nature profonde des personnages, en même temps qu’elles éclairent d’un jour nouveau des faits de société auxquels le spectateur préfère bien souvent ne pas penser. Par exemple : « le Foyer », une façon de détourner les mineures »; « Le travail, la misère, ça abrutit »; « Rien n’est capital, pour le maintien de l’ordre, comme de taire le mal » ; « Il y a l’art de donner. Il y a aussi l’art de se faire donner »; « On peut tout faire au nom de la charité » ; « La charité, rien de plus hygiénique » ; « Plus de pauvres ! Mais c’est la fin du monde !» ; « Naturellement, on ne prête jamais d’argent à ceux qui en ont véritablement besoin, ; » « On vit en travaillant… On ne s’enrichit qu’en faisant travailler les autres… », etc.

Surtout, et plus encore que dans Les Affaires, les trois personnages principaux, loin d’être des pantins tout d’une pièce, comme le soutenaient quelques critiques aveugles et de parti pris, sont d’une complexité et d’une finesse que les spectateurs de 1989 ont enfin su apprécier. Ils ne sont en eux mêmes, ni bons, ni mauvais, mais, comme les personnages de Dostoïevski, ils oscillent en permanence entre les pulsions contradictoire du Bien et du Mal qui les déchirent.

Ainsi, Courtin n’est pas seulement le symbole de la fausse charité comme Tartuffe est celui de la fausse dévotion, c’est avant tout un être vivant, doté de sentiments humains, traversé de contradictions, odieux en tant que représentant honoré d’un ordre social injuste et hypocrite, mais pitoyable en tant qu’individu pris dans un fatal engrenage et capable de souffrir sincèrement. Il y a en lui un côté naïf, il a des scrupules, des hésitations, des réticences, des remords même. Il se laisse souvent emporter par de belles phrases ronflantes et finit par se duper lui-même, comme le constate Biron. À sa façon, il est lui aussi une victime. me faible ballottée en tous sens, il est victime de son orgueil, de son statut social qui pèse si lourdement sur ses épaules, et surtout de ses préjugés de caste.

Thérèse Courtin, est encore plus pitoyablement déchirée : entre une aspiration vague à un idéal, à des principes moraux, à un sentiment amoureux « épuré du commerce des sens », et une réalité sociale blessante et décevante. Elle a un côté « fleur bleue » : à l’instar des grandes héroïnes romantiques, comme l’a justement remarqué Léon Blum“, elle aspire à être régénérée par l’amour, et elle s’imagine naïvement que le « sacrifice » de son corps, qu’elle consent à son mari, et le « sacrifice » de son amant, qu’elle fait à Biron, la purifieront et lui éviteront d’avoir rien à donner en échange du « sacrifice » financier demandé à son ancien amant. Prise au piège, elle se débat misérablement, avec une conscience de son mal-être qui la situe fort loin de ces mondaines frivoles et dévergondées dont, de par son statut social et ses liaisons adultères, elle présente toutes les apparences. Plus encore que Courtin, elle est une victime : victime d’une société patriarcale, dans laquelle la femme ne possède qu’une richesse, son corps, dont la valeur fluctue selon la loi de l’offre et de la demande (avec l’amour frustré de Biron, elle monte au plus haut !), sans qu’elle ait jamais le droit d’en disposer librement.

Quant au cynique Biron, qui, lui au moins, ne se laisse pas duper par les mots, il n’est pas un simple symbole de la puissance de l’argent, comme Isidore Lecht. Il est aussi un être humain, capable de souffrir. Son talon d’Achille, c’est son amour bafoué pour Thérèse. Et sa faiblesse est d’autant plus pitoyable qu’il est vieux et ridicule, par exemple quand il tente dérisoirement « de réparer des ans l’irréparable outrage ». Le « sacrifice » qu’à son tour il consent à Thérèse, en lui proposant d’embarquer aussi d’Auberval à bord de son yacht, n’est pas seulement amoralité ou provocation. C’est surtout le seul moyen qui lui reste de susciter chez la femme aimée, à défaut d’un amour défunt depuis longtemps, du moins un peu de reconnaissance et d’amitié.

Allons plus loin. Ces faiblesses, propres aux trois personnages principaux, ne sont pas seulement un moyen d’individualiser et d’humaniser des types. Elles constituent aussi le véritable ressort dramatique de la pièce. Plus encore que l’imbroglio politico-financier, ce sont elles qui expliquent et rendent inéluctable le dénouement, sans qu’il soit nécessaire de recourir au Deus ex machina qui concluait Les Affaires.

Du même coup, alors que les faits bruts devraient faire détester ces personnages socialement si négatifs, et qui, dans la vie, seraient parfaitement odieux, « vous les quittez, en sortant du théâtre, sans les haïr », constate André Delhay en 1938. « Pourquoi ? C’est que leur méchanceté n’est qu’égarement et impuissance. C’est cela qui fait la grandeur de Mirbeau, cette prospection du fond misérable de l’homme sous l’odieux du social ? ». Malheureusement, Octave Mirbeau était trop engagé dans des luttes politiques et esthétiques que les critiques ne partageaient pas, et il était trop systématiquement étiqueté « écrivain outrancier » — comme si n’était pas « la vie qui exagère, et non ceux qui sont chargés de l’exprimer », objectait-il(8) — pour que la majorité du public soit sensible à la complexité de ses personnages. De même que, vingt ans plus tôt, les critiques affectaient de ne voir dans l’abbé Jules qu’un forcené, de même, ils ne veulent voir dans les personnages du Foyer que des caricatures et des marionnettes. C’est plus commode !

Un manuscrit autographe du Foyer figurait dans l’ancienne collection Sickles, dispersée en 1991. Il appartient aujourd’hui à Jean-Claude Delauney. Un autre manuscrit, non autographe, conservé dans les archives de la Comédie-Française, comporte des modifications de la main même de Mirbeau et présente, au dernier acte, de nombreuses variantes par rapport au texte définitif. Nous signalons les principales en note. L’ancien acte II, supprimé à la représentation, est reproduit en annexe.

La pièce Pièce Le foyer numérisée

PIERRE MICHEL

Notes

1. Cf. la presse du 7 octobre 1903.

2. Le dénouement est d’autant plus choquant que d’aucuns y ont vu des allusions aux infortunes conjugales de Thadée Natanson (cf. la note 18 de l’acte III).

3. Voir Le Figaro du 3 et du 14 décembre 1909.

4. Voir la préface des Lettres à Alfred Bansard des Bois, Éd. du Limon, Montpellier, 1989 ; et le chapitre II de la biographie d’Octave Mirbeau, loc. cit.

5. Alexis Danan, Maisons de supplices, Paris, 1936. Il y reprend des reportages parus deux ans plus tôt dans Paris-soir.

6. Art. cit. 6. Art. cit.

8. « L’Abbé Cuir », Le Journal, 16 mars 1902 (article recueilli dans Combats esthétiques, loc. cit., t. II, p. 325).

314

« Impossible à la Comédie », clame Claretie, fort de son bon droit

Les affaires sont les affaires (1903)

Chef‑d’oeuvre théâtral de Mirbeau, Les Affaires sont les affaires a été créée le 20 avril 1903 à la Comédie-Française, au terme d’une longue bataille, avec un succès qui né s’est jamais démenti lors des très nombreuses reprises de la pièce. En Allemagne et en Russie, elle a connu également un triomphe

Les mauvais bergers (1897)

Les Mauvais bergers est un drame en cinq actes et en prose, créé le 14 décembre 1897 au théâtre de la Renaissance, par Sarah Bernhardt et Lucien Guitry, les deux plus grandes stars du théâtre de l’époque. Elle a paru en volume chez Fasquelle en mars 1898